豚肉を調理した際に感じるツンとしたアンモニア臭に悩んだ経験はありませんか?この臭いは、鮮度の問題だけでなく、保管状態や部位の違い、さらには調理方法にも影響される複雑な現象です。「豚肉のアンモニア臭って腐ってるの?」「食べても大丈夫?」といった不安を持つ方も多いはずです。この記事では、以下のようなポイントに絞って、アンモニア臭の正体と対策を徹底解説します。

- アンモニア臭の原因と見分け方

- 食べても良いかの判断基準

- 下処理で臭いを軽減するテクニック

- 調理時に活用したい臭い消しのコツ

- 購入時の選び方や保存法

今後の食卓で「豚肉が臭い…」とガッカリしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

豚肉のアンモニア臭が発生する原因とは?

豚肉を開封したときに感じるツンとしたアンモニア臭。この独特なにおいに驚き、「食べて大丈夫?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。実はこの臭い、腐敗や劣化だけが原因とは限りません。ここでは、豚肉からアンモニア臭がする理由について、科学的な視点や環境要因を踏まえて詳しく解説していきます。

なぜアンモニア臭がするのか

豚肉のアンモニア臭の原因は、主にたんぱく質の分解によるものです。肉に含まれるアミノ酸が分解されると、「アンモニア」や「アミン類」などの揮発性の臭気成分が生成されます。これが空気中に放出され、鼻にツンとくる刺激臭を感じるのです。

例:冷凍保存中に一度解凍され再冷凍された豚肉では、この臭いが強くなることがあります。

アンモニア臭はどのような状態の豚肉に多いか

以下のような状態の豚肉は、アンモニア臭を発生しやすい傾向があります。

- 賞味期限が近づいている(または過ぎている)

- ドリップが多く出ている

- 冷蔵で3日以上放置された

- パックを開けた瞬間、強烈な臭いがする

ただし、軽度の臭いであれば、空気に触れることで落ち着くこともあり、すぐに「腐っている」と判断しないようにしましょう。

腐敗との違いはあるのか

| 症状 | アンモニア臭 | 腐敗臭 |

|---|---|---|

| 臭いの性質 | 刺激臭・鼻にツンとくる | 腐った卵や排水のような悪臭 |

| 肉の色 | やや変色が見られることも | 灰色~緑色に変化 |

| 粘り | 少しぬるつく程度 | 糸を引く粘りや膜状 |

このように、アンモニア臭=即腐敗ではないということを理解しておくことが大切です。

冷凍保存との関係性

冷凍庫で保存していた豚肉からも、解凍時にアンモニア臭を感じることがあります。その主な理由は、

- 冷凍焼けによる酸化

- ドリップ中の微生物の増殖

- 一度解凍→再冷凍による劣化

特に、再冷凍された豚肉は、表面から水分が抜け風味が落ち、微生物によるたんぱく質の分解が進むことで臭いが強くなります。

品種や飼料による影響

意外にも「品種」や「飼料」も臭いの要因になり得ます。たとえば、

- 外国産の豚肉(特に冷凍流通のもの)は保管期間が長く臭いが出やすい

- 飼料に魚粉などを使っている場合、腸内発酵でアンモニアが生成されやすい

国産豚であっても、安価なものほど飼育環境が厳しく、品質管理に差があることも考えられます。

アンモニア臭がする豚肉は食べても大丈夫?

アンモニア臭がするからといって、必ずしも「食べてはいけない」というわけではありません。しかし、その判断は非常に重要です。ここでは、食べる前に確認すべきポイントや、安全性に関する基準を詳しく紹介します。

健康被害のリスクとその根拠

アンモニア自体は少量であれば人体に悪影響を及ぼすことはほとんどありません。問題なのは、それが「腐敗の初期症状」なのか、単なる「熟成の香り」なのかという点です。

【ワンポイント】

「強烈な悪臭」「肉にヌメリや変色」「焼いても臭いが消えない」場合は、食中毒のリスクが高いため廃棄を推奨します。

異臭の見分け方と判断基準

次の項目に複数当てはまる場合、食用は避けるべきです。

- 表面に強い粘り気がある

- 色が茶色~灰色に変色している

- ツンとした臭いが鼻を突くほど強い

- 肉がやわらかすぎる・ドリップが異常に多い

逆に、軽度のアンモニア臭で、色や粘りに問題がなければ、加熱調理で安全に食べられるケースも多いです。

食中毒との関係は?

豚肉に関連する主な食中毒菌は以下の通りです。

| 菌名 | 潜伏時間 | 主な症状 |

|---|---|---|

| カンピロバクター | 1〜5日 | 下痢、発熱、腹痛 |

| サルモネラ菌 | 6〜72時間 | 嘔吐、腹痛、発熱 |

| 黄色ブドウ球菌 | 1〜6時間 | 激しい嘔吐 |

いずれも加熱(中心温度75℃以上・1分間)によって死滅するため、しっかり火を通すことが最重要です。

アンモニア臭の原因成分と科学的な背景

豚肉から発生するアンモニア臭には、単なる劣化や腐敗とは異なる“化学的な背景”が存在します。臭いを正しく理解することで、安全性の判断や効果的な対策につながります。このセクションでは、成分・メカニズム・鮮度との関係を詳しく見ていきましょう。

主な臭いの成分とは

豚肉のアンモニア臭に関与する主な化学成分は以下の通りです。

- アンモニア(NH3):たんぱく質の分解で生じる

- トリメチルアミン:魚臭にも類似した成分

- 硫化水素:卵が腐ったようなにおい

これらの成分は、特に保存中の温度変化や酸素の有無で発生量が変化しやすく、パッケージ開封時に一気に臭いが立ち上ることがあります。

微生物や酵素の関与

豚肉には微生物が自然に付着しており、これが肉のたんぱく質を分解することでアンモニアが発生します。とくに以下の要因で臭いが強くなります。

- 冷蔵温度が5℃以上で長時間保存

- 開封後に常温で放置した

- パック内部にドリップが多く残っている

また、酵素的な自己分解も進行すると、旨味と同時に臭気も生成されるため、熟成と劣化の境界は判断が難しいポイントです。

鮮度とpH値の関係

鮮度の良い豚肉はやや酸性(pH5.5〜6.2)を示します。しかし劣化が進むと、

| 状態 | pH値 | 特徴 |

|---|---|---|

| 新鮮な肉 | 5.5〜6.2 | 色が明るく、臭いもほとんどなし |

| やや劣化 | 6.4〜6.8 | 表面にぬめり・ややツンとした臭い |

| 腐敗が進行 | 7.0以上 | アンモニア臭が強く、色も暗く変色 |

このように、pHの上昇は臭いの発生と密接に関係しており、数値的な判断材料としても活用できます。

臭いを軽減するための下処理方法

アンモニア臭が気になる豚肉でも、調理前のひと工夫で驚くほど臭いを和らげることが可能です。このセクションでは、家庭でも簡単にできる下処理テクニックを紹介します。

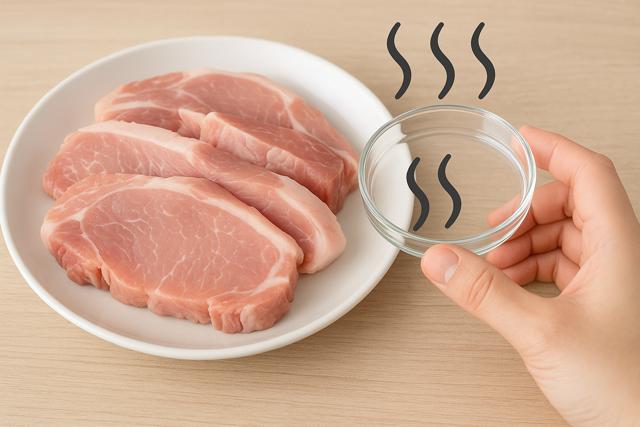

水やお酢を使った浸け置き

最も手軽な方法の一つが「水に浸ける」処理です。以下の手順で行うと効果的です。

- ボウルに冷水を用意し、豚肉を5〜10分浸ける

- 途中で水を一度入れ替える

- ザルで水を切ってキッチンペーパーでしっかり拭き取る

さらに効果を高めたい場合は、

- 水500mlに対してお酢大さじ1

という比率で「酢水」に浸けると、酢の酸性作用がアンモニア臭を中和してくれます。

牛乳やヨーグルトを使う方法

乳製品には臭いを吸着する作用があります。とくにおすすめは「牛乳」。その方法は以下の通りです。

- ボウルに牛乳を注ぎ、豚肉を浸す(15分程度)

- 取り出した後は水でサッと洗い流し、ペーパーで拭き取る

また、プレーンヨーグルトを塗って10分程度置く方法も効果的で、臭みを和らげながら肉質も柔らかくなります。

塩や酒による臭み取り

昔ながらの方法として、「塩もみ」や「酒を振る」といった下処理も有効です。

| 処理方法 | 使用量 | 効果 |

|---|---|---|

| 塩もみ | 小さじ1程度 | 表面の水分と臭みを吸収し、脱臭効果 |

| 日本酒をふる | 大さじ1 | 揮発性成分を飛ばしながら臭みを飛ばす |

料理に合わせて使い分けることで、臭いだけでなく仕上がりの味にも良い影響を与えます。

調理中にできる臭い対策テクニック

豚肉にアンモニア臭を感じると、「ちゃんと調理しても大丈夫かな?」と心配になるものです。しかし、加熱調理の過程で臭いを効果的に軽減することも可能です。ここでは、調理中にできる対策を3つの角度から紹介します。

炒める前に行う下ごしらえ

調理前にちょっとしたひと手間を加えることで、臭いの元を事前に抑えることができます。以下の処理が有効です。

- 油を引く前に肉を湯通ししてアクと臭いを抜く

- 中華料理のように紹興酒・にんにく・生姜を下味に使う

- タレに30分漬け込むことで、臭いを吸着

これらの処理は香りづけにもなるため、臭い消しと風味アップが同時に叶います。

香味野菜やスパイスの活用

料理に合わせて、以下のような食材を活用すると、強い臭いをごまかすだけでなく美味しさも引き立ちます。

| 素材 | 効果 | 使用例 |

|---|---|---|

| しょうが | 揮発性の芳香成分が臭みを打ち消す | 生姜焼き、煮豚 |

| にんにく | 硫黄化合物が臭い成分を中和 | 炒め物、韓国風料理 |

| ローリエ | 香り成分が臭気をマスキング | カレー、煮込み料理 |

| ブラックペッパー | スパイスの刺激で臭みを飛ばす | 炒め物、グリル |

臭みを飛ばす加熱方法

熱の加え方によっても、アンモニア臭を抑えることができます。

- 強火で一気に表面を焼き固める(臭いが閉じ込められるのを防ぐ)

- 加熱時間を短くし、風味の逃げを最小限に

- 蒸す・煮るよりも、焼く・炒める方が臭いが飛びやすい

特に水分の多い調理では臭いがこもりやすいため、蓋を開けて蒸気をしっかり逃がすことが大切です。

アンモニア臭を避ける豚肉の選び方

料理前の工夫も大切ですが、そもそも「臭いの少ない豚肉を選ぶ」ことが根本的な対策です。ここでは購入時にチェックすべきポイントと、臭みの少ない部位や国別の違いを紹介します。

鮮度の見分け方と購入のポイント

次のような豚肉を選ぶと、臭いのトラブルを避けやすくなります。

- 色がピンク〜薄い赤(暗い色は劣化のサイン)

- ドリップが少なく、パックに水分が溜まっていない

- 脂身が白く、黄色く変色していない

- 消費期限が遠い=鮮度が高い証拠

また、買った後は冷蔵庫に入れるまでの時間も重要です。夏場は特に保冷バッグを使うなどして、温度上昇を防ぎましょう。

臭みの少ない部位を選ぶコツ

| 部位 | 臭いの出やすさ | 特徴 |

|---|---|---|

| ロース | 少ない | 脂肪が少なく、あっさりした風味 |

| バラ | やや多い | 脂肪分が多く、臭いを含みやすい |

| モモ | 少ない | 脂が少なく、臭みも控えめ |

| ホルモン類 | 非常に多い | 下処理が必要不可欠 |

国産・外国産で違いはあるのか

国産と外国産では、以下のような違いがあります。

- 国産豚:流通期間が短く、鮮度が高い。臭いも少ない傾向

- 外国産豚:冷凍で輸入されることが多く、再解凍による臭いが出やすい

とくにアメリカ産・カナダ産の豚肉では、輸送段階で一度解凍され、再冷凍されたものが市場に出回ることもあります。購入の際は産地表示を確認し、信頼できるブランドや地元生産者のものを選ぶと安心です。

まとめ

豚肉のアンモニア臭は、必ずしも「腐敗」を意味するわけではありません。保存環境や温度変化によって発生する揮発性の成分や、微生物の影響などが複雑に絡み合って臭いを生じさせていることが多いです。

とはいえ、安全に食べるためには、色・粘り・臭いの三拍子で鮮度を判断することが重要です。臭いが気になるときは、下処理や香味野菜・スパイスを使った調理法で臭みをやわらげる工夫ができます。また、購入時には国産品や脂の少ない部位を選ぶと、アンモニア臭に悩まされにくくなります。

このように、豚肉のアンモニア臭は「正しい知識」と「ちょっとした手間」でしっかり対策できます。次に豚肉を選ぶときは、今回のポイントをぜひ活かしてください。