餃子は外はカリッと、中はジューシーに仕上げたい人気料理ですが、「中まで火が通っているか不安」という声も少なくありません。

特に冷凍餃子や手作り餃子の場合、加熱不足による生焼けが発生しやすく、見た目だけでは判断が難しいことも…。

この記事では、「餃子が生焼けかどうかを見分けるポイント」を丁寧に解説し、生焼けを防ぐ焼き方のコツや、万が一食べてしまった場合のリスクと対処法まで網羅します。

- 皮や焼き目の状態から判断する方法

- 中の肉の色や温度をチェックするコツ

- 加熱し直しても安全な範囲とは?

安心して餃子を楽しむために、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

餃子が生焼けかどうかの見分け方

餃子を家庭で焼く際に、多くの人が悩むのが「ちゃんと中まで火が通っているのかどうか」。見た目にはこんがりとした焼き色がついていても、実は中がまだ生焼けというケースも少なくありません。

本セクションでは、餃子が生焼けかどうかを判断するための具体的なチェックポイントを紹介します。

皮の色と質感をチェック

焼き上がった皮の色は、生焼けかどうかを見分ける上で重要な手がかりとなります。特に、蒸し焼きの工程を経た皮は透明感がなく、しっかりとした「マットな質感」になります。逆に、透明感が残っていたり、部分的に白っぽい生地が見えている場合は、加熱が不十分な可能性が高いです。

また、箸で触れたときに皮が「ふにゃっとしている」場合や、破れやすい状態であれば、それも生焼けを示す兆候といえるでしょう。

中身の肉の色と温度を確認

餃子の中身には生のひき肉が使われているため、中心部の温度や色を確認することが非常に大切です。中までしっかりと火が通っている餃子は、肉が灰色~茶色に変化しています。

- ピンク色のまま→加熱不足の疑い

- 赤みが残る→生焼けの可能性大

- 肉汁が冷たい→中心温度が足りない

可能であれば、中心部の温度を75℃以上に保つことで、安心して食べられる状態になります。

焼き目の具合だけでは不十分

焼き色がこんがりとついている餃子は、見た目に美味しそうですが、外側だけが焼けているだけで中は生ということもあります。特に、フライパンの火力が強すぎると、皮が先に焦げてしまい、中に熱が届ききらないまま表面だけが焼き上がるケースがあります。

そのため、焼き目の美しさだけで判断するのではなく、ほかの要素と組み合わせて慎重に見極めましょう。

箸で割った時の汁や湯気

餃子を箸で割ったときに、中から「熱々の湯気」が立ちのぼるかどうかも重要なチェックポイントです。十分に加熱されている餃子は、肉汁がジューシーに閉じ込められ、湯気とともにあふれ出します。

「ジュッ」という音とともに汁が飛び出す感覚があれば、おおむね加熱はOKのサイン。

逆に、割っても冷たい湯気しか出ない、あるいは汁が出てこない場合は、まだ火が通っていない可能性が高いです。

中心部まで火が通っているか

最終的な見極めとして重要なのが、「餃子の中心部」の加熱状態です。これは見た目や焼き目では分かりにくいため、肉の色・温度・汁の状態を総合的に判断する必要があります。

冷凍餃子であっても、生の手作り餃子であっても、中心までしっかり火が入っていなければ安心して食べられません。調理時は焼き+蒸し焼きのダブル加熱を意識しましょう。

生焼け餃子を食べた時のリスク

もしも加熱が不十分な餃子を食べてしまった場合、身体にどのような影響が出るのでしょうか。このセクションでは、生焼け餃子を食べてしまった場合のリスクや注意点を整理しておきます。

食中毒の可能性

生焼けの餃子を食べる最大のリスクは「食中毒」です。餃子の具には生肉が使われており、特に豚肉や鶏肉にはカンピロバクター、サルモネラ菌、リステリア菌などの病原菌が潜んでいることがあります。

| 主な菌名 | 潜伏期間 | 主な症状 |

|---|---|---|

| カンピロバクター | 2〜5日 | 下痢・腹痛・発熱 |

| サルモネラ菌 | 6〜72時間 | 嘔吐・下痢・発熱 |

| リステリア菌 | 数日〜数週間 | 発熱・筋肉痛・嘔吐 |

これらはすべて、加熱不十分によって引き起こされるものです。餃子の生焼けは決して軽視できません。

寄生虫や細菌による影響

特に自家製餃子や、衛生管理の徹底されていない肉を使用した餃子では、寄生虫によるリスクも懸念されます。中でも問題となるのが以下のようなケースです。

- 加熱前の冷凍状態が不十分だった

- 肉の中心温度が65℃未満だった

- 肉の取り扱い時に常温放置していた

こうした要因が重なると、胃腸に大きな負担を与える細菌やウイルスの温床となり得ます。

体調に異変が出た時の対処法

もしも生焼けの餃子を食べてしまい、数時間〜数日後に体調の異変(腹痛・下痢・吐き気など)を感じた場合、すぐに医療機関を受診してください。自己判断で放置すると、症状が悪化し脱水症状や高熱など重症化するリスクがあります。

また、口に入れてすぐ「変な味がする」「冷たい」と感じたときは、すぐに吐き出して水を飲み、胃を落ち着かせるようにしましょう。

餃子がきちんと焼けている状態とは

では、反対に「正しく焼けた餃子」はどのような状態なのかを見ていきましょう。ここでは、見た目や感触、内部の状態など、理想的な加熱完了状態を具体的に解説します。

皮がパリッとして透明感がない

正しく焼けた餃子の特徴はまず「パリッとした焼き目」です。蒸し焼き後にフタを外して焼き目をつける際、適度に水分を飛ばすことで、皮がカリッと仕上がります。

また、皮全体に透明感がなく、「ややマットなベージュ~きつね色」になっていることも確認ポイントです。これにより、見た目からも十分な火入れが確認できます。

肉汁がしっかり閉じ込められている

理想的な餃子は、焼いた後でも中からジューシーな肉汁があふれる状態です。これは、適切な温度と時間で加熱されたことで、肉のタンパク質がしっかり固まり、汁を閉じ込めている証です。

内部温度が75℃以上になっている

最も確実な方法は、中心温度を温度計で計ることです。加熱の安全ラインとして、餃子の内部温度が「75℃以上」になっていれば、ほぼすべての病原菌が死滅します。

一度に多く焼く際には、一つだけ切って中を確認するか、温度計を数秒差し込んで確認しましょう。

生焼けになりやすい焼き方の特徴

餃子が生焼けになる原因の多くは「焼き方」にあります。見た目にはしっかりと焼けていそうでも、内部が加熱不足になりやすい調理方法がいくつか存在します。このセクションでは、生焼けになりやすいパターンを把握し、再発を防ぐための知識を整理しておきましょう。

火加減が弱い・加熱時間不足

最も多い失敗の原因が、火加減の誤りです。特に、弱火でじっくり焼こうとして時間が足りない、あるいは途中で火力が安定しない場合、表面は焼けていても中心まで熱が届かず、結果として餃子が生焼けになることがあります。

目安として、中火~やや強火で約6〜8分かけて焼くのが理想です。焦げ目を恐れすぎて火を弱めすぎるのもNGです。

冷凍餃子を凍ったまま焼いた

冷凍餃子は、そのまま焼くことができるように設計されているものも多いですが、「冷凍したまま中火で焼く」と、どうしても中の温度が上がりにくく、生焼けの原因になります。

特に注意が必要なのは、自家製冷凍餃子や、冷凍後の保管期間が長いものです。氷の膜ができていたり、厚みがある餃子は、解凍せずに焼くことで中心部が凍ったままの状態になる可能性が高まります。

冷凍餃子は、以下の方法で対策が可能です:

- 一度冷蔵庫で半日程度自然解凍してから焼く

- 蒸し時間を長めにとる

- 蓋をした状態で加熱時間を延長する

蒸し焼き工程を省略している

餃子を焼く工程で最も重要とも言えるのが「蒸し焼き」です。この工程は、皮に水分を与えながら中までしっかり火を通すために欠かせません。

蒸し焼き工程の基本ステップ:

- 焼き色がついたら水を入れる(餃子の高さ1/3程度)

- すぐに蓋をして蒸し焼き(約4〜5分)

- 水が飛んだらフタを外して焼き色を調整

この工程を飛ばして焼きだけで済ませると、中心まで熱が伝わりきらず、外だけ焦げて中が冷たい、という事態を引き起こします。

餃子の加熱不足を防ぐコツ

ここまでで、生焼けになる原因を理解できたと思います。では、失敗せずに加熱不足を防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。以下では、誰でも簡単に実践できる焼き餃子のコツを紹介します。

蓋をして蒸し焼きにする

先ほども紹介したように、蒸し焼きは加熱ムラをなくすために非常に重要です。蓋をすることで、餃子全体に熱が均一に伝わり、内部の具材まで確実に火を通すことができます。

ポイントは、水を入れるタイミングと量です。以下の条件を意識してください:

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 差し水のタイミング | 焼き目がついた直後 |

| 水の量 | 餃子の底から1/3まで |

| 蒸し時間 | 中火で4〜5分 |

差し水を忘れずに入れる

差し水は、単なる水分補給ではなく、「加熱を均一化」するための重要な要素です。餃子を並べた後にそのまま焼くだけだと、底ばかりが焦げて上部や内部が温まらず、結果的に生焼けになります。

水を入れてからフタをし、しっかりと蒸気で熱を包み込むことで、中までふっくら仕上がった餃子に変わります。

温度計を使って確認する

不安な場合は、中心温度をチェックしましょう。料理用の中心温度計は1000円前後で購入可能です。肉類を含む料理は、75℃以上が安全ラインとされており、餃子も例外ではありません。

温度計がない場合は、以下の方法も目安になります:

- 箸で割ったときに湯気が出るか

- 肉が白〜灰色になっているか

- 皮が透明感を失っているか

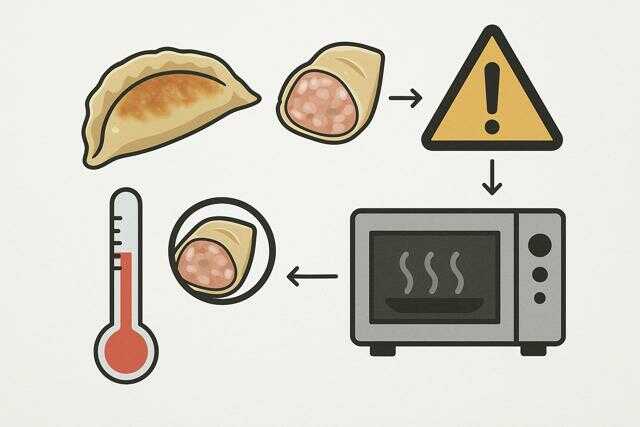

加熱し直して食べても大丈夫?

万が一、生焼けの餃子に気づいた場合、「このまま捨てるべき?」「もう一度焼いたら食べられる?」と迷う方も多いはずです。ここでは、加熱し直して食べる際の注意点や保存のコツを詳しく解説します。

レンジ加熱と再焼きの注意点

まず、再加熱する場合は電子レンジ+フライパン焼きの併用がおすすめです。

レンジだけだと水分が飛び、パサつきが出やすい。再加熱後に軽く焼いて仕上げることで、風味と食感が戻る。

加熱時間の目安は以下の通りです:

- 電子レンジ(600W):1分半〜2分

- その後にフライパンで1分程度焼き目をつける

中まで熱くなったことを必ず確認しましょう。

いつまでなら食べられるか

生焼けに気づいて時間が経っている場合、再加熱しても食べられない可能性があります。

常温放置が1時間以上の場合、雑菌の繁殖が進みやすく、特に夏場は危険です。以下の目安を参考にしてください:

| 状況 | 再加熱可否 |

|---|---|

| 加熱後すぐに冷蔵保存 | ◎:再加熱すればOK |

| 常温で1時間以上放置 | △:匂いや状態により判断 |

| 半日以上放置・変色あり | ×:食べずに廃棄 |

冷蔵・冷凍保存後の再加熱法

冷蔵や冷凍保存していた餃子を再加熱する際は、以下の手順が推奨されます:

- 冷蔵餃子:レンジで軽く温めた後、フライパンで焼き直し

- 冷凍餃子:凍ったままフライパンへ、水を加えて蒸し焼き

注意点としては、再加熱しても中心温度が上がっていない場合、再加熱の意味がなくなること。必ず具の中心までしっかり熱が届いているかを確認しましょう。

まとめ

餃子が生焼けかどうかを見分けるには、皮の色・焼き目・中の肉の色・肉汁の状態・温度といった複数の要素を総合的に判断することが大切です。

見た目がしっかりしていても、中がピンク色だったり冷たかったりすれば加熱不足の可能性があります。特に冷凍餃子や大ぶりな餃子は注意が必要です。加熱不足の餃子は、食中毒のリスクを含むため、念入りに加熱することが推奨されます。もし不安な場合は再加熱をし、安全を確認してから食べましょう。

この記事で紹介した見分け方と焼き方のコツを活用し、安心・美味しい餃子ライフをお楽しみください。