寒い季節に食べたくなる定番料理「豚汁」。

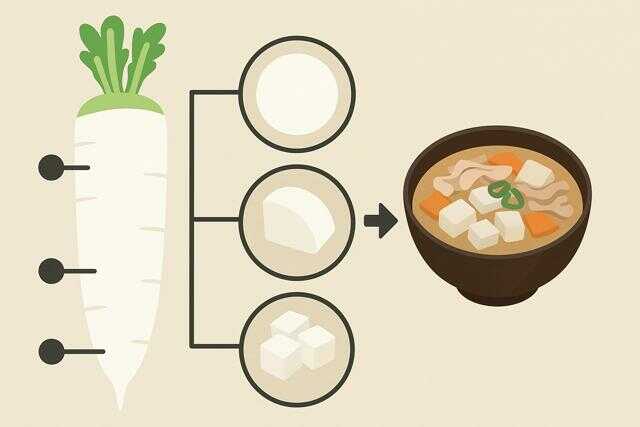

具材のバランスが命のこの一杯において、意外と見落とされがちなのが大根の部位選びです。実は、大根は上部・中部・下部で味や食感が大きく異なり、適した使い方も変わってきます。

この記事では、豚汁に最も合う大根の部位を中心に、部位ごとの特徴や調理方法、使い分けのメリットまでを徹底解説!さらに、豚肉や他の具材との相性も含めて、ワンランク上の豚汁作りに役立つ知識をお届けします。

- 大根の上・中・下の特徴を図解で把握

- 煮物に向く部位を理解して味の深みUP

- 他の具材と調和するコツも紹介

大根の部位ごとの特徴と使い分け

大根は一本の中でも部位によって味・食感・水分量が大きく異なり、それぞれに適した調理法があります。料理の完成度を左右するのは素材の選び方とその活用です。特に「豚汁 大根 部位」について正しく理解しておくことで、風味の調和や食感のバランスを引き出すことが可能になります。

生食に向く上部の特徴

大根の上部(葉に近い部分)は、最も甘味が強く、水分が豊富な部位として知られています。繊維も柔らかく、食感はシャキッとしており、主にサラダや大根おろしに適しています。

- 糖度が高いため生でも食べやすい

- 繊維が細かく、包丁を入れても崩れにくい

- 色味も白く、料理に清涼感をもたらす

煮込み向き中間部の特徴

大根の中央部はバランスが取れた万能型です。適度な甘味と適度な硬さ、煮崩れしにくい構造があり、煮物・おでん・豚汁など、加熱する料理全般に活用されます。

一般的な煮物料理の大根は、この中間部を使うと最も味しみが良く、柔らかさと歯ごたえのバランスが絶妙になります。

辛味ある下部の特徴

大根の下部(先端)は繊維が粗く、水分が少なめ。そのため辛味成分(イソチオシアネート)が強く出やすいのが特徴です。これが料理によっては独特のアクセントとなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 水分量 | 少なめ |

| 辛味 | 強め |

| 煮崩れ | しにくい |

先端(下部)と葉の違い

大根の葉にはビタミンやカルシウムが豊富に含まれ、栄養価が非常に高い一方で、根の下部は栄養よりも辛味が際立ちます。葉は炒め物や漬物に最適で、下部は漬物や味噌汁のアクセントに使われます。

葉→栄養源、下部→風味の変化を生むスパイスと考えると使い分けがしやすくなります。

使い分けのメリット比較

同じ料理でも部位を使い分けるだけで印象が大きく変わります。下記のようなケースを比較してみましょう。

| 部位 | おすすめ調理法 | 向いている理由 |

|---|---|---|

| 上部 | 生食・おろし | 甘味と水分が多い |

| 中間 | 煮物・豚汁 | 味しみと食感のバランス |

| 下部 | 漬物・汁物 | 辛味が活きる |

豚汁におすすめの大根の部位

家庭料理として親しまれている豚汁は、具材の選定によって味の深みや香りが変わる繊細な料理です。その中でも大根の部位ごとの使い方に注目すると、豚汁の仕上がりに大きな差が生まれます。ここでは、どの部位が豚汁に最適かを掘り下げていきます。

中央部の利点

豚汁において最も推奨されるのが中央部の大根です。味がしみやすく、長時間煮ても崩れにくいため、調理の失敗が少なく、安定した仕上がりが期待できます。

- 厚切りにしても柔らかく煮える

- 汁に溶け出す旨味がちょうどよい

- 他の具材と馴染みやすく、全体の味のバランスが良い

下部の利点

意外に思われがちですが、辛味のある下部も豚汁に向いているケースがあります。特に寒い時期に身体を温めたいとき、ほんのりとした辛味が食欲を刺激します。

上部にも使えるケース

大根の上部は本来生食向きですが、豚汁のように短時間煮込むタイプの調理法では十分使えます。特に食感を残したい場合や、さっぱりとした後味を求める場面に効果的です。

「軽やかに仕上げたい夏場の豚汁には、上部の大根を使うとすっきりとした口当たりが生まれます」

さらに詳しく:上部の調理方法

大根の上部は、そのまろやかな甘みとシャキシャキ感を活かした調理法に適しています。ここではこの部位を最大限に活かす具体的な活用方法を紹介します。

大根おろしに向く理由

甘みが強く、繊維が柔らかい上部は、すりおろしても繊維が残らず、口当たりが滑らかです。辛さも控えめで、和食全般の薬味として最適です。

特に焼き魚や天ぷらに添える際は、上部のおろしが料理のバランスを整えます。

サラダ・浅漬けでの利用法

上部は包丁を入れても断面が美しく、食感と見た目の両立が可能です。細切りや千切りにして人参や水菜と合わせるだけで、シンプルながら映える一品に。

- 細切りにして酢と砂糖で軽く漬ける

- レモンとオリーブオイルで洋風にも

- 刻んだ梅やしそと和えても絶品

下処理のポイント

生で使う際は必ず皮を厚めに剥くのがコツ。表皮には繊維が強く残るため、1〜2mm程度内側まで包丁を入れると、より滑らかな食感になります。また、切ったあとは塩をふって5分ほど置き、軽く水分を抜いておくと、漬物やサラダでの味なじみがよくなります。

さらに詳しく:中央部の調理方法

大根の中央部は料理の汎用性が高く、特に煮込み料理で真価を発揮します。味の染み込み、火の通りやすさ、食感のバランスという三拍子が揃っており、家庭料理からプロの一皿まで幅広く使われています。ここでは中央部の具体的な調理ポイントを整理します。

おでん・煮物への活用

おでんにおける王道食材として名高い大根。その中でも中央部が選ばれる理由は、柔らかく煮えても崩れにくい細胞構造にあります。

火の通りやすさを活かすコツ

中央部の大根は煮崩れしにくい反面、切り方を誤ると火が通りにくいこともあります。そこで大切なのが面取りと隠し包丁です。

- 面取りすることで煮崩れを防ぐ

- 十字に切れ目を入れて中まで味がしみやすくする

- 厚さは2〜3cmが目安

味しみを良くする切り方

煮物に使う場合は、乱切りや半月切りよりも「輪切り+隠し包丁」がおすすめです。円形に整えた断面が美しく、また調味料との接触面が増えることで、味がしみ込みやすくなります。

大根の切り方ひとつで「家庭の煮物」が「料亭の一品」に変わります。手間を惜しまないことが美味しさの秘訣です。

さらに詳しく:下部(先端)の調理方法

大根の下部は辛味が強く、繊維がやや固め。その特性を理解し、適切に調理することで、ほかの部位とは異なるアクセントや味わいを演出できます。豚汁のような汁物では、風味の調整役としても重要です。

汁物・漬物に向く理由

下部はその辛さゆえ、火を通すことで旨味が引き立つ特性があります。また、発酵を促しやすく、ぬか漬けや塩漬けにすることで独自のコクを生み出す素材になります。

| 調理法 | 活かせる特性 |

|---|---|

| 味噌汁・豚汁 | 辛味が出汁に深みを与える |

| 漬物(ぬか・塩) | 発酵との相性が良い |

| 味噌漬け | 辛味と味噌が好バランス |

硬さ・辛味を生かす方法

煮物に向かないとされがちな下部ですが、短時間で煮るスープではむしろ存在感のある具材になります。辛味成分は熱により和らぐため、熱を加えることで風味をマイルドにコントロールできます。

柔らかくする事前加工

硬い繊維質の対策としておすすめなのが「下茹で+冷却」です。いったん熱湯で10分ほど下茹でし、冷水にとることで繊維が柔らかくなり、煮込み時間を短縮できます。

- 下茹で時に米のとぎ汁を使うとアク抜き効果あり

- 厚さを均一に揃えることで火の通りも均一に

- 一晩冷蔵庫で寝かせると甘味が引き出される

大根以外の具材や肉の部位選び

豚汁は大根以外にも数多くの具材が絡み合って成り立つ料理です。特に豚肉の部位選びや他の根菜との組み合わせ、切り方や炒め方の順番など、少しの工夫が味わいに大きな違いをもたらします。ここではその最適解を詳しく見ていきます。

豚肉はバラ肉が定番

豚汁に使用する肉の中で、最もおすすめされるのが「豚バラ肉」です。脂身と赤身のバランスが良く、加熱しても硬くならず、スープにコクを与えてくれます。

・ロース肉(さっぱり系)

・こま切れ肉(コスト重視)

・肩ロース(柔らかく旨味濃厚)

他の根菜との相性

豚汁は根菜が主役級の存在感を持つ料理でもあります。大根の部位に合わせて、他の具材の選び方にも注意すると味のバランスが取れます。

- 人参:彩りと甘味をプラス

- ごぼう:香りと歯ごたえが魅力

- じゃがいも:とろみとボリュームアップに

切り方と炒め順のベストプラクティス

切り方と炒め順は、具材の個性を活かす鍵です。特に炒め順を誤ると火の通りにムラができ、味のなじみも悪くなります。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 1 | ごぼう・人参など硬い根菜を先に炒める |

| 2 | 次に大根(中央部中心)を加える |

| 3 | 豚バラ肉は野菜とある程度なじんでから投入 |

| 4 | 味噌は仕上げ直前に入れて風味を保つ |

まとめ

豚汁において「大根の部位」は、味の決め手ともいえる重要な要素です。特に煮込みに適した中央部は、柔らかさと味しみのバランスが絶妙で、定番として多くの料理人が推奨しています。

一方で、上部は甘み、下部は辛味と食感を生かす場面もあり、シーンに応じた使い分けが美味しさを引き立てます。また、豚肉や他の具材との調和も見逃せないポイント。部位の特性を理解し、最適な切り方・調理法を選べば、家庭の豚汁がより豊かな味わいに進化することでしょう。